Recherche translationnelle en santé,

technologie pour la santé et recherche clinique

Soutenance Perrine Siguier – 10/12/2025

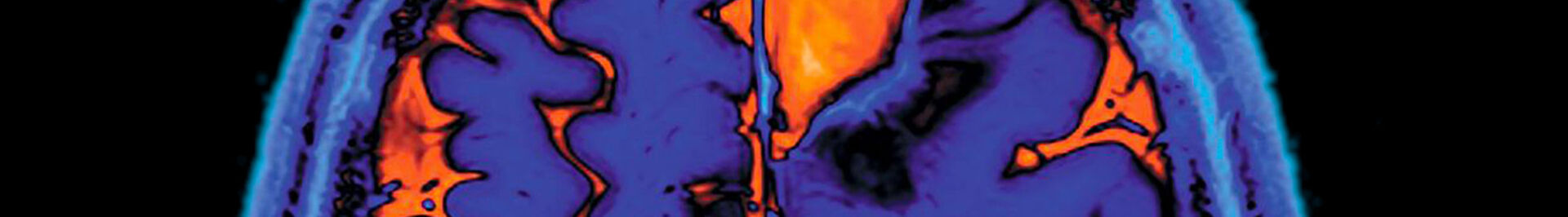

Perrine Siguier soutiendra sa thèse intitulée « Variantes atypiques des maladies neuroévolutives cognitivo-comportementales : caractérisation neuropsycholinguistique & lien avec les troubles du neurodéveloppement« , le Mercredi 10 Décembre à 14h en salle de conférence du 1er étage du pavillon Baudot.

Cette thèse a été menée entre le Toulouse NeuroImaging Center (ToNIC) et le Laboratoire de NeuroPsychoLinguistique (LNPL), sous la co-direction de Pr. Jérémie PARIENTE et de Dr. Mélanie JUCLA.

Composition du jury

Pr. Robert LAFORCE, Rapporteur, Clinique Interdisciplinaire de Mémoire, Dép. des Sciences Neurologiques, CHU de Québec

Pr. Vincent PLANCHE, Rapporteur, Memory Clinic, Bordeaux University Hospital

Pr. Jonathan ROHRER, Examinateur, University College London, Dementia Research Centre

Dr. Lucie BOUVET, Examinatrice, Université de Toulouse Jean Jaurès

Pr. Mélanie Planton, Membre invitée, Université de Toulouse Jean Jaurès

Résumé :

La maladie d’Alzheimer (MA) et la démence fronto-temporale (DFT) sont classiquement et respecti vement caractérisées par dessymptômes mnésiques et comportementaux. Toutefois, leurs manifestati ons initi ales peuvent être atypiques, comme dans le cas des aphasiesprimaires progressives (APP).

Les APP sont un groupe de syndromes neuroévolutifs marqués par l’altération prédominante et relativement isolée du langage. Les critères diagnostiques de référence en distinguent trois variantes, mais échouent à classifier 6 à 41% des cas d’APP. De plus, au cours des deux dernières décennies, une série de publications a révélé que ces variantes formeraient un continuum, plutôt que des catégories exclusives. Le premier objectif de cette thèse était de démontrer la pertinence d’une approche transdiagnostique et multi dimensionnelle, plutôt que catégorielle, desAPP. L’originalité de cette première étude rétrospective repose sur l’application d’une analyse de profils sur le métabolisme cérébral de 139individus. Si les résultats corroborent la pertinence des critères diagnostiques de référence, ils montrent également qu’une approche individualisée rend mieux compte de la réalité clinique des APP.

De plus, la survenue de la MA et de la DFT sous la forme d’APP ou d’autres variantes atypiques ne s’explique pas uniquement par des processus moléculaires. Des facteurs individuels, comme les troubles neurodéveloppementaux (TND), pourraient également être impliqués. Le deuxième objectif de cette thèse était d’explorer la relation entre les antécédents de TND et l’ensemble des présentations cliniques de la MA/DFT. Cette problématique a fait l’objet d’une scoping review systématique publiée. Ses conclusions ont motivé l’investigation de 85 participants sans trouble cognitif et de 84 participants avec une MA ou une DFT, recrutés prospectivement et consécutivement au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU Purpan de Toulouse.

Les résultats des deux études exploratoires résultantes sont globalement en faveur de l’influence des TND sur le cours des maladies neuroévolutives cognitivo-comportementales. Plus précisément, une vulnérabilité neurodéveloppementaleserait associée à un début précoce de la MA et de la DFT. Ces études soulignent en outre l’intérêt d’une approche dimensionnelle des TND pourétudier leur impact sur la MA et les maladies apparentées. L’existence de facteurs de vulnérabilité impliquant celle de facteurs protecteurs, une contribution expérimentale rétrospective et préliminaire a par ailleurs visé à évaluer l’influence du bilinguisme sur la DFT génétique. Ainsi, des individus monolingues (n=81) ou bilingues (n=14),symptomatiques et porteurs de mutations, ont été comparés. Ces individus étaient issus de la base de données de l’initiative pour la démence fronto-temporale génétique (Genetic Frontotemporal dementia Initiative, GENFI). Les résultats de cette exploration ne sont pas en faveur d’une influence majeure du bilinguisme sur l’âge et le type des premiers symptômes exprimés, mais nécessitent d’être répliqués dans un plus grand échantillon.

Au total, ces cinq contributions sont autant d’arguments pour l’adoption d’une approche syndromique dimensionnelle et « vie entière », dans un contexte clinique comme en recherche. Leurs perspectives comprennent des investigations alliant neuropsycholinguistique, neuroimagerie,génétique et physiopathologie, afin de mieux appréhender les déterminants des trajectoires neurocognitives.