Recherche translationnelle en santé,

technologie pour la santé et recherche clinique

Soutenance Maylis Combeau – 12/11/2025

Maylis Combeau soutiendra sa thèse intitulée « PREDIR : Etude Préclinique D’Implants cérébraux Régénératifs« , le Mercredi 12 Novembre à 14h30 en salle de conférence du 1er étage du pavillon Baudot.

Composition du jury

Rapporteurs

Mme Claire ROME (Grenoble)

Mr Emmanuel GARCION (Angers)

Examinateurs

Mme Marlène WIART (Lyon)

Mr Thomas GEERAERTS (Toulouse)

Direction

Mme Isabelle LOUBINOUX (Toulouse)

Mme Carla CIRILLO (Toulouse-Paris)

Membre invité / Encadrement

Mme Laure VERRET (Toulouse)

Résumé :

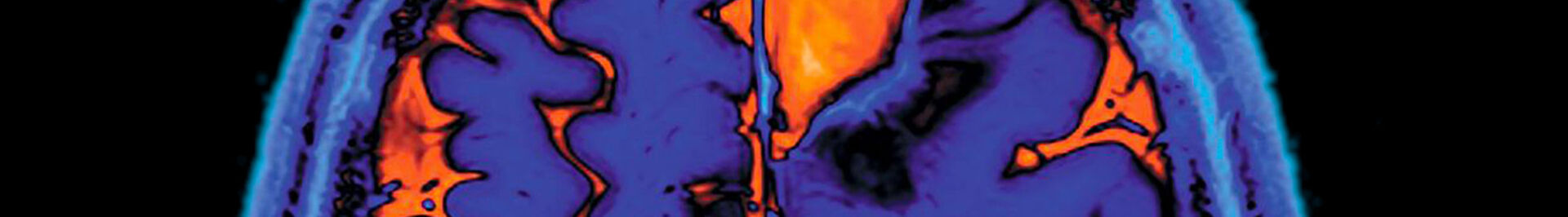

PREDIR : Etude Préclinique D’Implants cérébraux Régénératifs

Ce projet de recherche multidisciplinaire se concentre sur les pathologies impliquant des lésions cérébrales aiguës telles que l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC). L’AVC est l’une des principales causes de handicap acquis chez les adultes, entraînant des déficits significatifs qui vont des troubles de la coordination, de la marche et de la préhension à l’hémiplégie, à l’aphasie et à des troubles cognitifs sévères. Ces lésions affectent généralement des zones spécifiques du cerveau associées au contrôle moteur. En dehors de la prise en charge médicale initiale, qui évite la propagation de la lésion ou l’apparition de lésions cérébrales secondaires, la récupération fonctionnelle dépend essentiellement de la plasticité cérébrale, la rééducation motrice et la réadaptation. La plasticité cérébrale permet une réorganisation au sein des territoires épargnés, considérés comme une réserve cérébrale, qui sous-tend la récupération fonctionnelle. Malgré des progrès importants ces approches restent insuffisantes pour restaurer les fonctions perdues de manière satisfaisante. Par ailleurs, les avancées thérapeutiques pharmacologiques restent limitées, ce qui souligne l’intérêt de développer des stratégies innovantes capables de promouvoir la réparation cérébrale.

Face à ce constat, la recherche biomédicale explore des approches innovantes basées sur la médecine régénérative et la bio-ingénierie. Le projet PREDIR s’inscrit dans cette dynamique et vise à développer, caractériser et évaluer des neuro-implants tridimensionnels, ou ‘scaffolds’ conçus pour guider et favoriser la régénération du tissu cérébral lésé. Ces implants imprimés en 3D sont conçus pour remplacer la matrice extracellulaire, détruite après une lésion cérébrale. Ils sont réalisés à partir de biomatériaux dégradables capables de structurer un microenvironnement permissif à la survie cellulaire, à l’organisation tissulaire et à la reconnexion des réseaux neuronaux. L’objectif est de dépasser les limites imposées par la cicatrice lésionnelle et de créer un pont structurel entre les zones saines du cerveau et la région lésée.

Ce projet repose sur un protocole rigoureux, adapté au modèle de lésion corticale chez le rat, combinant un suivi longitudinal comportemental (tests sensorimoteurs) et par IRM permettant d’évaluer la dynamique de réparation cérébrale en conditions non invasives. Une analyse histologique poussée par immunohistochimie et immunofluorescence clôture ce protocole. Il s’appuie sur des travaux préliminaires de l’équipe ayant démontré la faisabilité de l’approche (Vaysse et al., 2015; Davoust et al., 2017) et s’enrichit de résultats récents ayant mis en évidence des marqueurs IRM précoces de régénération (Colitti et al., 2022).

Le travail s’est structuré en trois phases expérimentales in vivo. Deux expériences pilotes ont évalué la tolérance, l’intégration et les effets potentiels sur la récupération fonctionnelle d’un panel de sept biomatériaux candidats : PEGDA 200&500, PCL, GelMA, PEGDA-GelMA, PTMC-tMA et P(PF-MCL-PF) (Clauzel, Colitti, Combeau et al. 2024; Combeau et al. 2025). Le polymère PEGDA-GelMA a émergé comme le matériau le plus prometteur, offrant une bonne biocompatibilité et un potentiel régénératif marqué. Une troisième expérience, plus ambitieuse, a approfondi l’analyse de ce biomatériau. Les résultats suggèrent que le PEGDA-GelMA, en tant que scaffold cérébral, représente une approche thérapeutique encourageante. Son rôle bénéfique pourrait être optimisé par l’ajout de facteurs trophiques ou de cellules souches cliniquement validées. Ces données alimentent les connaissances émergentes au croisement du vivant et des matériaux dans le développement neuro-implants réparateurs, en vue du traitement de lésions cérébrales acquises.

Ce travail s’inscrit dans une démarche translationnelle, mêlant neurobiologie, ingénierie tissulaire et neurosciences, avec pour ambition de contribuer, à son échelle, à une facette de la médecine régénérative du cerveau.