Recherche translationnelle en santé,

technologie pour la santé et recherche clinique

DeterMIND (en devenir) / Axe 3. Prédire la réponse au traitement et déterminer la stratégie thérapeutique

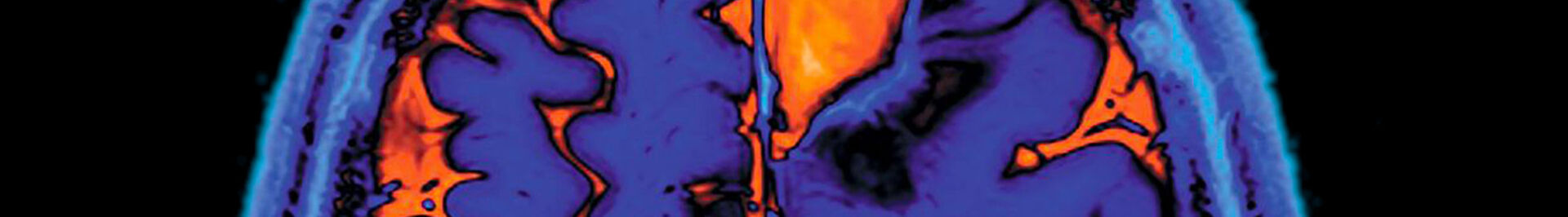

La médecine personnalisée repose sur le concept d’adaptation du traitement aux caractéristiques individuelles du patient. L’analyse des signatures cognitivo-comportementales, motrices, génétiques et neuro-inflammatoires est donc spécifiquement utilisée pour prédire la réponse au traitement et la survenue d’effets indésirables. Par exemple, nous avons montré l’hétérogénéité clinique et cognitive des profils neuroinflammatoires TEP dans la phase précoce de la maladie d’Alzheimer (Gouilly et al., 2024). Chez les patients atteints d’encéphalite auto-immune, l’étude MINUTIAE vise à identifier des biomarqueurs de substitution de la neuroinflammation sur la base de l’imagerie TEP 18F-DPA-714, de la protéomique et des données cliniques longitudinales. Grâce à une approche combinant intelligence artificielle et suivi longitudinal répété, ce projet permettra de mieux prédire l’activité inflammatoire de la maladie afin d’individualiser l’ajustement du traitement immunosuppresseur lors du suivi des patients. Dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux, le projet MODAH vise à identifier les signatures neuropsychologiques et électrophysiologiques du TDAH et à prédire la réponse au traitement par méthylphénidate (MPH). Un modèle informatique explicite des déficits en dopamine et en noradrénaline sera développé pour faire des prédictions sur la dérégulation de ces neurotransmetteurs et les mécanismes oscillatoires neuronaux sous-jacents aux processus attentionnels et inhibiteurs identifiés dans le TDAH. Une fois le modèle validé chez des sujets sains puis chez des patients atteints de TDAH, les prédictions individuelles du modèle d’efficacité du traitement seront comparées aux données objectives obtenues après 4 semaines de MPH, évaluées par les sentiments du patient, l’impact sur la vie quotidienne et les changements cognitifs et électrophysiologiques. Les futurs projets DeterMIND dans ce domaine renforceront le deuxième volet, « stratégie de décision thérapeutique », en étudiant la relation entre l’intensité de la réponse et les marqueurs identifiés. Le développement d’arbres de décision basés sur ces marqueurs pour faciliter la prise en charge des patients et leur orientation vers différents traitements pourrait être envisagé comme issue de ces projets.